|

|

|

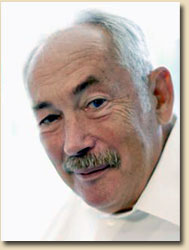

Sicherlich

ging es fast allen Lauterbachern wie dem Rest der Welt:

Jahrzehnte lang war er einem gänzlich unbekannt, am

nächsten war er auf allen Titelblättern:

Der ehemalige Schüler des Lauterbacher

Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums Professor Peter

Grünberg.

Peter Grünberg ist es zu verdanken, dass auf kleinstem

Raum immer mehr Daten gespeichert werden können. "Alle,

die mit einem Laptop herumlaufen, sollten ihm dankbar

sein", sagte Börje Johansson, Mitglied des

Physik-Nobelkomitees.

Der neue Physik-Nobelpreisträger Peter Grünberg hat

Entscheidendes für die Revolution der Computertechnik

geleistet: Bereits in den 80er-Jahren entdeckte er den

Riesenmagnetwiderstand (GMR). Der GMR-Effekt brachte den

Durchbruch zu Giga-Byte-Festplatten. Dieser ermöglichte

es, die Speicherkapazität von Computern zu erhöhen und

den Lesevorgang zu beschleunigen.

Ohne die Entdekung des GMR-Effekts wäre beispielsweise

die Entwicklung der heutigen MP3-Player nicht möglich

gewesen. |

|

|

|

„Die Entwicklung

von Computern in den letzten Jahren hat gezeigt, dass dies ein

wichtiger Beitrag war“, sagte Grünberg dem schwedischen

Fernsehsender TV4. Mit der Zunahme der Datenmenge müssen

gespeicherte Informationen auf immer engeren Raum

zusammenrücken. Die Daten können nur abgerufen werden, wenn sie

von Magnetfeldsensoren gelesen werden. Die Menge an

gespeicherter Information kann also wesentlich gesteigert

werden, wenn die Sensoren verbessert werden. Genau das hat die

Arbeit von Grünberg und des Franzosen Albert Fert, mit dem sich Grünberg den Preis

teilt.

Grünberg bezeichnete die Verleihung des Nobelpreises als „große

Ehre“. Eine Sprecherin des Forschungszentrums Jülich bei Aachen

sagte am Dienstag, der Wissenschaftler sei gegen 11.35 Uhr in seinem

Büro vom Nobelpreiskomitee angerufen worden. Obwohl er emeritiert

ist, war er am Morgen in Erwartung der Entscheidung extra ins Büro

gekommen: „Wir warten da ja irgendwie seit fünf Jahren drauf“, sagte

die Sprecherin. „Herr Grünberg ist ein sehr ruhiger, bedächtiger

Mensch, aber er freut sich sehr.“ Nach der Entgegennahme erster

Glückwünsche habe sich der 68-Jährige zunächst zurückgezogen, um

etwas zu essen und sich auszuruhen: „Er ist ja nicht mehr der

Jüngste.“

Nach dem Telefonat stieß Grünberg mit seinen Kollegen an. „Wir

hatten noch zwei Flaschen Sekt unserer Hausmarke von der letzten

Feier im Kühlschrank“, sagte Schinarakis. „Champagner gab’s nicht.“

Grünberg dankte seinen Mitarbeitern und unterstrich, dass mit dem

Preis eine „Teamleistung“ ausgezeichnet werde. Grünberg war seit

Jahren für den Nobelpreis gehandelt worden, doch nach Angaben von

Schinarakis hatte der Forscher selbst nicht so recht daran geglaubt:

„Wer glaubt schon an den Nobelpreis?“

Grünberg wurde bereits vielfach international ausgezeichnet. 2004

ist er beim Forschungszentrum Jülich offiziell nach 32 Jahren in den

Ruhestand gegangen. Sein Kollege Fert hielt damals den Festvortrag.

Grünberg ist aber laut Forschungszentrum weiter wissenschaftlich

tätig.

Peter Andreas Grünberg ist gebürtiger Tscheche. Er wurde am 18. Mai

1939 in Pilsen als Sohn eines Diplomingenieurs geboren. Die Familie

siedelte nach dem Krieg nach Lauterbach in Hessen um. Dort besuchte

Grünberg das Realgymnasium. Er begann sein Physikstudium in

Frankfurt am Main, setzte es in Darmstadt fort und schloss es 1969

mit der Promotion ab.

Zunächst forschte er drei Jahre an der kanadischen Universität in

Ottawa. 1972 kam er als wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts

für Festkörperforschung (IFF) zum Forschungszentrum Jülich. Dort

untersuchte er „mikroskopische Sandwiche“, laut Forschungszentrum

Systeme aus zwei magnetischen Eisenschichten, die von einer nur

wenige Atomlagen dünnen, nichtmagnetischen Schicht aus Chrom

getrennt werden. Seine Entdeckung des Riesenmagnetwiderstands ließ

er 1988 patentieren. Sie fand ungewöhnlich schnell Einzug in die

industrielle Anwendung. Der GMR-Effekt wird seit Mitte der

90er-Jahre in allen gängigen Festplatten genutzt, um magnetische

Bits und Bytes auszulesen.

Grünberg wurde 1992 zum Außerplanmäßigen Professor an der Kölner

Universität ernannt. Er wurde mit hohen Preisen geehrt, teilweise

gemeinsam mit seinem Kollegen Fert, darunter der Deutsche

Zukunftspreis des Bundespräsidenten und der

Manfred-von-Ardenne-Preis für Angewandte Physik der Europäischen

Forschungsgemeinschaft Dünne Schichten.

Die Europäische Kommission und das Europäische Patentamt zeichneten

Grünberg im vergangenen Jahr als „Europäischen Erfinder des Jahres“

aus. In diesem Jahr hat Grünberg die Stern-Gerlach-Medaille der

Deutschen Physikalischen Gesellschaft, den Japan-Preis sowie

gemeinsam mit Fert den israelischen Wolf-Preis erhalten.

Grünbergs Frau Helma – das Paar ist seit 1966 verheiratet und hat

drei Kinder – hat sich ebenfalls für die Wissenschaft engagiert. Sie

war viele Jahre im Vorstand des Internationalen Clubs in Jülich und

hatte von 1999 bis 2003 den Vorsitz. Sie habe besonders den Familien

von Wissenschaftlern beim Einleben geholfen, kulturelle und

informative Veranstaltungen organisiert, teilte das

Forschungszentrum mit. So habe sie die Brücke zwischen Menschen

verschiedener Kulturen geschlagen.

Peter Grünberg verstarb am

7. April 2018 |